-アメリカの教育格差:現場で見た実情

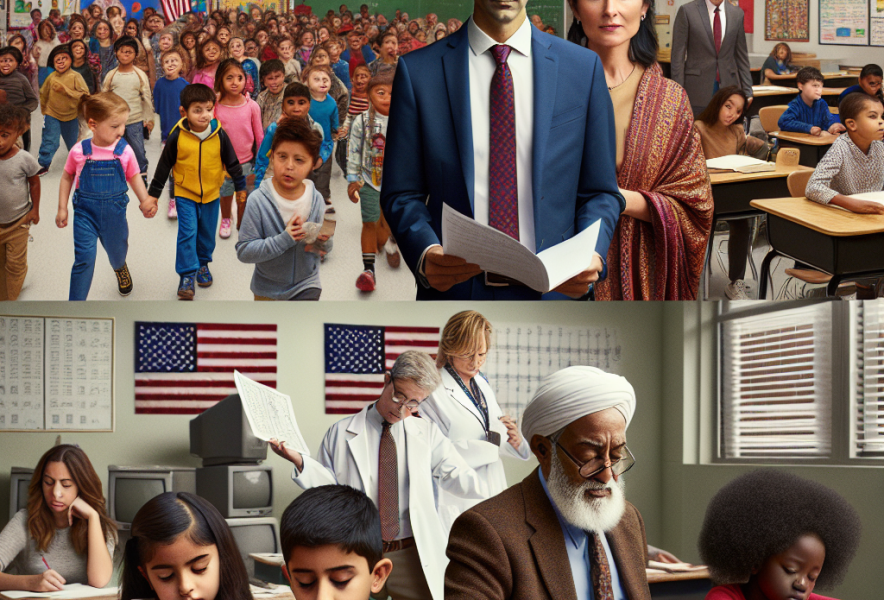

アメリカの教育格差について現場で見た実情をお伝えします。アメリカは多様な文化や価値観が共存する国ですが、その一方で教育格差が深刻な問題となっています。特に公立学校と私立学校の間には大きな違いがあります。

まず、公立学校では予算不足が深刻です。多くの州では、教育予算が限られており、その結果として教室の設備や教材、さらには教師の給与にも影響を及ぼしています。一方、私立学校は豊富な資金を持ち、高度な施設や充実した教材を提供できるため、生徒たちはより質の高い教育を受けることができます。このような環境の違いは、生徒たちの学力や進学率にも大きく影響します。

次に、教師不足も大きな問題です。特に貧困地域では優秀な教師を確保することが難しく、多くの場合、一人の教師が複数科目を担当せざるを得ない状況にあります。その結果、専門性に欠ける授業になってしまうことも少なくありません。このような状況下で育った生徒たちは、将来的に不利になる可能性があります。

さらに、テクノロジー導入による格差も見逃せません。裕福な地域では最新のテクノロジーを駆使した授業が行われている一方で、貧困地域では古い設備しかない場合もあります。このような環境差は、生徒たちの日常的な学びにも影響し、新しい技術への理解度や活用能力にも差が生じます。

このように現場から見えるアメリカの教育格差は非常に複雑で、多岐にわたります。しかし、この問題解決には時間と努力が必要です。行政だけでなくコミュニティ全体で取り組むことで、一歩ずつ改善されていくことを期待しています。それぞれ異なる背景から来た生徒たち全員が平等に質の高い教育を受けられる社会づくりこそ重要だと感じます。

-公立と私立の違いが生む教育の壁

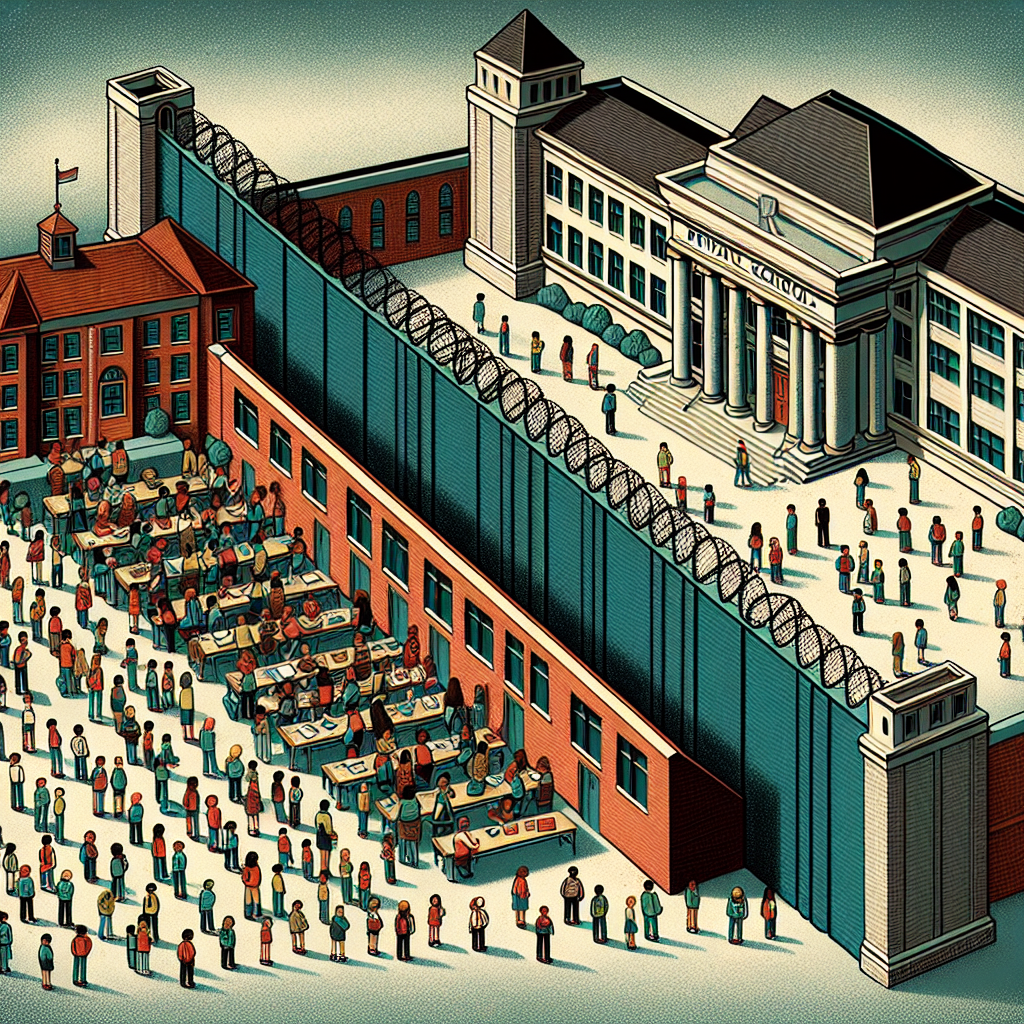

アメリカの教育システムにおいて、公立と私立の学校間で生じる教育格差は、長年にわたって議論されてきた重要なテーマです。この格差は、教育の質や機会に大きな影響を与え、多くの学生に異なる学びの環境を提供しています。

まず、公立学校と私立学校では、資金源が異なるため、教育環境や施設面で大きな違いが見られます。公立学校は主に政府からの予算によって運営されており、その資金は地域ごとの税収によって左右されます。そのため、経済的に豊かな地域では充実した設備や多様なプログラムが提供される一方で、経済的に厳しい地域では十分な資源が確保できないことがあります。

一方で、私立学校は授業料や寄付金によって運営されています。これにより、多くの場合、高度な施設や最新の教材を導入することが可能です。また、小規模クラス編成を採用することで、一人ひとりの学生への手厚い指導が行われることも少なくありません。しかし、このような環境へのアクセスには高額な費用が伴うため、一部の家庭のみが享受できる現実があります。

このような背景から、公立と私立間には「教育の壁」が存在し、それぞれ異なる学習体験を生み出しています。公立学校では多様性豊かな社会経験を積むことができる一方で、私立学校では特化したカリキュラムによって専門的知識を深める機会があります。しかし、この選択肢自体も家計状況によって制限されてしまう場合があります。

さらに、公立・私立間で得られる教育内容や進学率にも違いがあります。多くの場合、私立校出身者は大学進学率も高く、その後のキャリア形成にも有利と言われています。このようにして、生涯賃金にも影響しかねない格差として問題視されています。

このような現状を見ると、公平かつ質の高い教育機会をすべての子どもたちへ提供するためには何らかの改革や支援策が必要です。この課題解決には政府だけでなくコミュニティ全体として取り組む必要があります。

-教育予算の不均衡がもたらす影響

アメリカの教育現場において、教育予算の不均衡がもたらす影響は深刻な問題となっています。公立学校と私立学校の間で大きな財政格差があることは広く知られていますが、この不均衡が実際にどのような影響を及ぼしているかについて詳しく見ていきましょう。

まず、教育予算の不均衡は、学校施設や教材、そして教師の質に直接的な影響を与えます。裕福な地域では、十分な資金が確保されているため最新の設備や豊富な教材を揃えることが可能です。それに対して低所得地域では、老朽化した施設や不足する教材で授業を行わざるを得ない状況があります。このような環境では、生徒たちも学習意欲を維持することが難しくなる場合があります。

さらに、教育予算の不均衡は教師の採用にも影響します。多くの場合、高い給与や充実した福利厚生を提供できる裕福な地域には優秀な教師が集まりやすい傾向があります。一方で低所得地域では給与水準が低いため、人材確保に苦戦しています。その結果として、一部の学校では教師不足となり、一人当たりの生徒数も増加し授業内容にも影響が出ています。

また、この予算格差は特別支援教育にも波及します。十分な資金を持つ学校では特別支援プログラムや専門スタッフによるサポート体制が整っている一方で、不足している学校では必要とされる支援サービスを提供すること自体難しい状況です。これにより、本来受けられるべきサポートから取り残されてしまう生徒も少なくありません。

このように教育予算の不均衡は、生徒たちへの直接的・間接的影響として現れます。この問題解決には、公平で効果的な資源配分政策とともに、多様性と包摂性を重視した長期的視点からアプローチすることが求められています。未来ある子供たち全員に等しく質の高い教育機会を提供できる社会づくりこそ、大切なのです。

-先生不足とその影響:現場からの声

アメリカの教育現場において、先生不足は深刻な問題となっています。この現象は多くの学校で見られ、教育の質に大きな影響を及ぼしています。特に公立学校では、この問題が顕著であり、生徒たちの学びの環境が大きく制限されている状況です。

先生不足の原因としては、低賃金や労働環境の厳しさが挙げられます。多くの教師が過度なストレスや長時間労働に耐えかねて職を去ってしまうことがあります。また、新たに教職を志す人材も減少傾向にあり、これがさらなる人手不足を招いています。このような状況では、一人一人の教師への負担が増え、一クラスあたりの生徒数も増加するため、生徒一人ひとりへの対応が難しくなるという悪循環に陥っています。

現場から聞こえてくる声には、「生徒たちと十分な時間を取れない」「個別指導ができず、学力差が広がってしまう」といった切実なものがあります。これによって、生徒たちは必要なサポートを受けることなく進級してしまうこともあるため、基礎的な学力不足につながります。

また、このような状況下で特別支援教育や英語学習者への対応も不十分になりやすいです。専門的な支援を必要とする生徒たちは特に影響を受けやすく、その結果としてさらなる格差拡大につながる恐れがあります。

この問題解決には、まず教員確保策として給与改善や労働条件の見直しなど根本的な改革が求められます。また、新しい教師育成プログラムや既存教員へのサポート体制強化も重要です。さらに地域社会全体で教育問題について理解し協力して取り組む姿勢も必要不可欠です。

このようにアメリカでは先生不足という課題によって、多くの学校で教育格差が広まりつつあります。そのため、この現実と向き合い具体的対策を講じることは急務と言えるでしょう。

-テクノロジー導入で進む学校間格差

アメリカの教育現場では、テクノロジーの導入が学校間の格差を広げる要因となっています。特に、公立学校と私立学校の間でこの問題は顕著です。私立学校では、最新のデジタル機器やオンライン学習プラットフォームが整備されており、生徒たちはこれらを活用して効率的に学習を進めています。一方、公立学校では予算不足から十分なテクノロジー環境が整わないことが多く、生徒たちは同じような教育機会を得ることが難しい状況です。

まず、テクノロジー導入には相応の費用がかかります。最新のコンピューターやタブレット、インターネット接続環境などを整えるためには、多額の予算が必要です。しかし、多くの公立学校は限られた予算内で運営されており、新しい技術への投資は後回しになりがちです。この結果、生徒たちは古い機器や教材で学ぶことになり、最新情報へのアクセスも制限されます。

また、テクノロジーを活用するためには教師自身もその使い方に精通している必要があります。私立学校では専門的なトレーニングを受けた教師陣がおり、生徒に対する指導もスムーズです。しかし、公立学校では教師への研修機会も限られており、新しい技術を効果的に教えることが難しくなっています。このような状況は、生徒一人ひとりの学習成果にも影響します。

さらに、地域によってインフラ設備にも差があります。都市部では比較的インターネット環境も整っている一方で、農村部や経済的に厳しい地域では通信環境自体が不十分である場合があります。このような地域格差によっても、生徒たちへの教育機会は大きく左右されます。

総じて言えば、テクノロジー導入による教育格差は深刻化しています。この問題解決には、公平な予算配分とともに全ての生徒へ均等な学習環境を提供するための政策転換が求められています。それぞれ異なる背景を持つ生徒たちすべてに質高い教育機会を提供することこそが、本来目指すべき教育システムなのかもしれません。

-地域による学力差とその背景分析

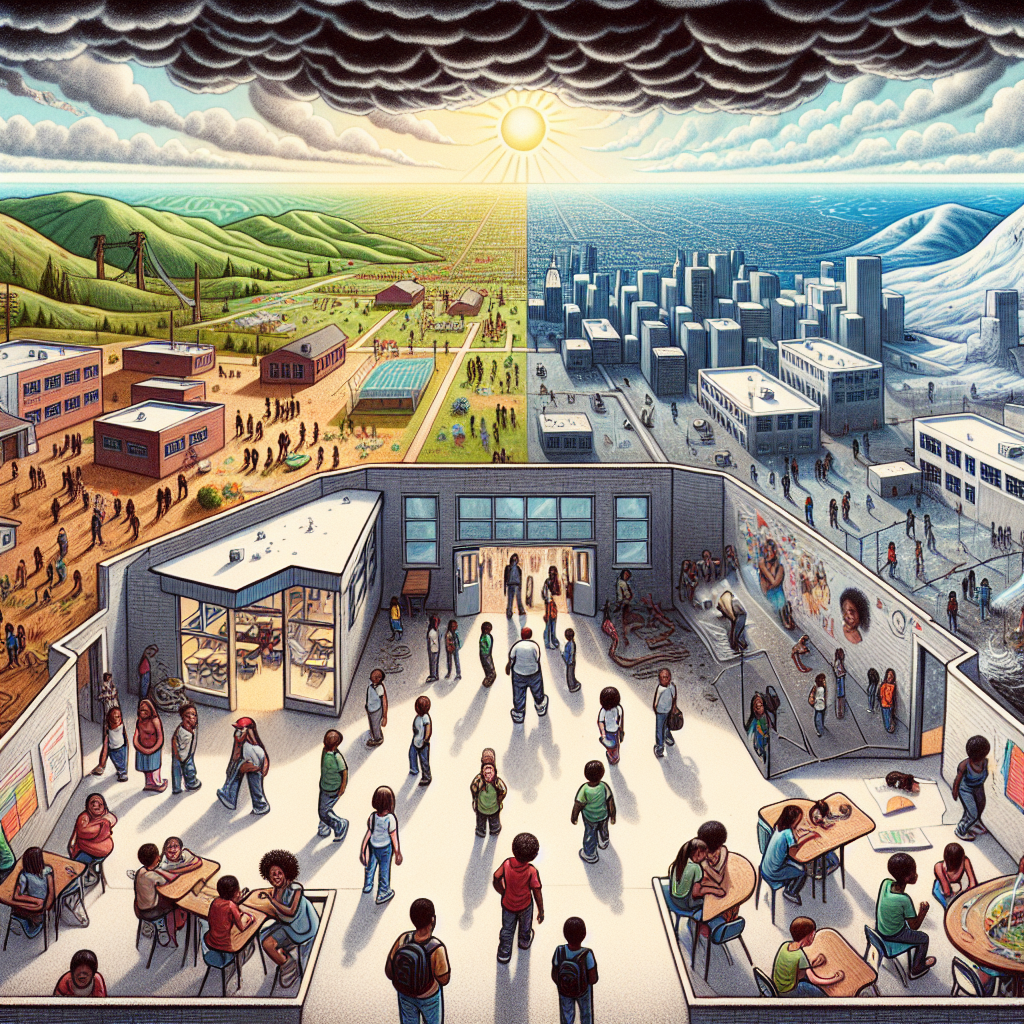

アメリカの教育格差は、地域による学力差にも顕著に現れています。これは主に地域ごとの経済状況や教育予算の違いが原因となっています。裕福な地域では、学校に十分な資金が投入されており、最新の教材やテクノロジーを活用した授業が行われています。一方で、低所得地域の学校では、古い教材や設備が使われ続けていることも少なくありません。

このような状況は、生徒たちの学力にも大きく影響します。裕福な地域では、多様な課外活動や特別プログラムが提供され、生徒たちは幅広い経験を積むことができます。また、家庭でも教育に対する理解と支援が充実しているため、生徒たちは高い学力を維持しやすくなっています。

一方で、低所得地域の学校では、そのようなプログラムは限られています。また、親自身も忙しく働いている場合が多く、子どもの勉強をサポートする時間やリソースに乏しいことがあります。このような背景から、生徒たちの学力には大きな差が生じる結果となってしまいます。

さらに、この格差は世代間で連鎖する可能性があります。教育水準の低さは、高校卒業後の進路選択にも影響を及ぼし、その後の就職機会にもつながります。そのため、一度生じた格差は個人だけでなく、その家族全体にわたり長期的に影響を与えることになります。

この問題を解決するためには、公平かつ均等な教育機会を提供できる政策と予算配分が求められます。また、それぞれのコミュニティ内で協力し合いながら、生徒たち一人ひとりへの支援を強化していく必要があります。このようにして初めて、本当の意味で平等な教育環境が整うと言えるでしょう。